«Er hat auf einem Reiskorn eine Poloszene gemalt», lobte Kaiser Homayun im 16. Jahrhundert den Maler ‘Abd al-Samad. In diesem einen Satz sind die zentralen Merkmale der indischen Malerei zusammengefasst. «Perfektion war ganz wichtig», sagt Jorrit Britschgi, Kurator der Ausstellung im Museum Rietberg. «Der feinste Pinsel, den die Maler verwendeten, bestand aus einem einzigen Eichhörnchen-Haar.» Auf einer sehr kleinen Fläche bildeten die Künstler mit einer enormen Detailtreue historische und religiöse Texte, Gedichtsammlungen und auch das Leben an den Fürstenhöfen ab. Die «gewöhnlichen Leute» wurden erst unter den Briten dokumentiert. Wenn Gedichte illustriert wurden, geschah dies allerdings oft anhand von Personendarstellungen in einer ländlichen und idyllischen Landschaft. Das bedeutet auch, dass die indischen Maler im Gegensatz zu den europäischen nicht mit dem langen Pinsel in der Hand stehend an einer Staffelei arbeiteten. Vielmehr sassen sie am Boden. Ein Fuss war angewinkelt, auf dem Knie platzierten sie ihr Malbrett mit dem Papier, ihre Hand hielten sie aufgestützt, um möglichst ohne Zittern malen zu können.

Dokumentalisten

Die Bedeutung der Malerei war in Indien eine ganz andere als in Europa, betont der Kurator der Ausstellung: «Es ging nicht darum, zu Repräsentationszwecken grosse Werke an die Wand

zu hängen. Bilder wurden ab und zu hervorgenommen und gemeinsam angeschaut – ein Kunstgenuss, der einem kleinen und exklusiven Kreis an Fürstenhöfen vorbehalten war.» Waren religiöse Motive abgebildet, diente die Bildbetrachtung zudem der Kontemplation.

Wie die Schweizer Zuckerbäcker, die im 19. Jahrhundert in verschiedenste Länder auswanderten, waren zahlreiche Maler in Indien persische «Emigranten», wie es Britschgi formuliert. Sie hatten an den persischen Höfen ihr Handwerk erlernt, und viele von ihnen malten in ihrer neuen «Heimat» weiterhin in der persischen Tradition: Enorm detailreich, in leuchtenden Farben und im Gegensatz zur europäischen Tradition ohne Tiefenschärfe. Andere entwickelten ihren Stil weiter, weil sie in Indien mit neuen Themen konfrontiert wurden. In den meisten Fällen waren die Maler bei Fürsten angestellt, um das Leben am Hof zu dokumentieren. Sich selbst hielten die Künstler meist völlig im Hintergrund. Sie signierten die Bilder in winziger Schrift, je nach Inhalt des Kunstwerks bildeten sie sich allenfalls als Figur mit Pinsel und Malbrett, inmitten einer Menschenmenge stehend, ab.

Maler als Individuum

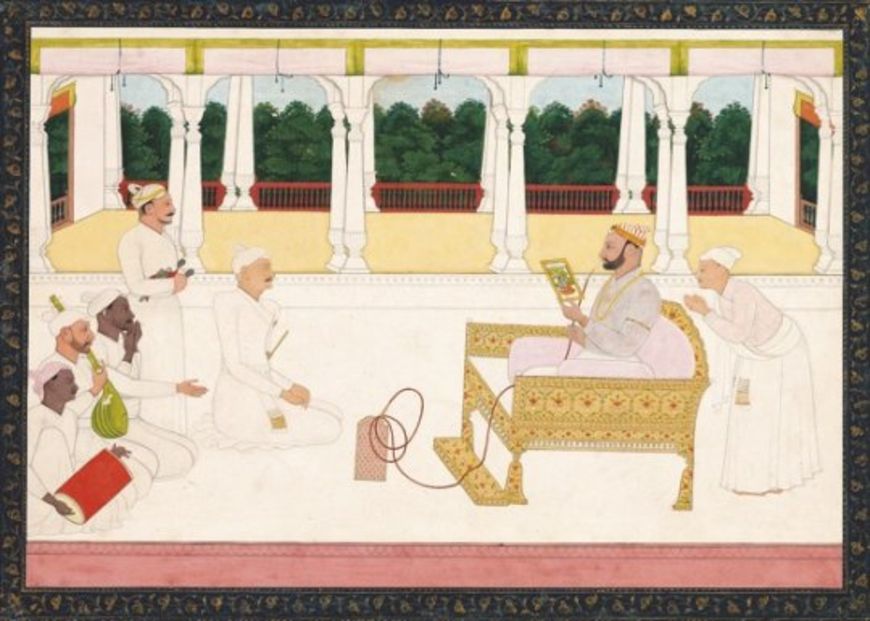

Einen ganz anderen Stellenwert hatte Nainsukh, der Mitte des 18. Jahrhunderts tätig war – «einer der grössten indischen Maler», wie der Kurator schwärmt. Der Künstler lebte an einem kleinen hinduistischen Fürstenhof am Fuss des Himalaja und rückte sich prominent ins Bild, etwa hinter dem Wasserpfeife rauchenden Fürsten stehend (Bild oben).

Die unterschiedlichen «Bildschriften» der Maler zu dokumentieren, ist ein zentrales Anliegen der Ausstellung: «Bis jetzt zeigten Museen immer Kunstwerke, die an einem bestimmten indischen Fürstenhof entstanden waren. Das Museum Rietberg rückt zum ersten Mal die individuellen Maler ins Zentrum, indem es die gezeigten Bilder nach den Künstlern ordnet», sagt der sichtlich stolze Britschgi. Der Titel der Ausstellung – «Der Weg des Meisters. Die grossen Künstler Indiens, 1100–1900» – soll dies verdeutlichen: «Wir möchten die geografischen und künstlerischen Wege der einzelnen Maler aufzeigen.»

Zürich – New York

Drei Jahre hat der Kurator, Spezialist für indische Malerei, an der Ausstellung gearbeitet. Insgesamt 240 Bilder sind zu sehen. Viele Werke hat Britschgi zudem aus hochkarätigen Museen und Privatsammlungen aus der ganzen Welt nach Zürich geholt – was manchmal eine ziemliche Herausforderung war, wie er schmunzelnd erzählt. «Manche private Sammler sind ganz unkompliziert, bei anderen brauchts viel Taktgefühl und Diplomatie, bis man am Ziel ist.» Wie aussergewöhnlich die Ausstellung ist, zeigt sich auch daran, dass sie nach dem Museum Rietberg im New Yorker Metropolitan Museum of Art gezeigt wird.